艾伦•图灵

英国数学家、逻辑学家,被视为计算机科学之父。1931年,艾伦·图灵(Alan Turing)进入剑桥大学国王学院,毕业后到美国普林斯顿大学攻读博士学位。

1936年,图灵向伦敦权威的数学杂志投一篇论文,题为“论数字计算在决断难题中的应用”。在这篇开创性的论文中,图灵给“可计算性”下了一个严格的数学定义,并提出著名的“图灵机”(Turing Machine)的设想。“图灵机”不是一种具体的机器,而是一种思想模型,可制造一种十分简单但运算能力极强的计算装置,用来计算所有能想象得到的可计算函数。“图灵机”与“冯·诺伊曼机”齐名,被永远载入计算机的发展史中。1950年10月,图灵又发表另一篇题为“机器能思考吗”的论文,成为划时代之作。也正是这篇文章,为图灵赢得了“人工智能之父”的桂冠。图灵还进一步预测称,到2000年,人类应该可以用10GB的计算机设备,制造出可以在5分钟的问答中骗过30%成年人的人工智能。

1936年,哲学家阿尔弗雷德·艾耶尔思考心灵哲学问题:我们怎么知道其他人曾有同样的体验。在《语言,真理与逻辑》中,艾尔提出有意识的人类及无意识的机器之间的区别。

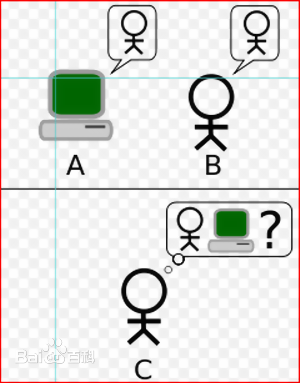

1950年,图灵发表了一篇划时代的论文,文中预言了创造出具有真正智能的机器的可能性。由于注意到“智能”这一概念难以确切定义,他提出了著名的图灵测试:如果一台机器能够与人类展开对话(通过电传设备)而不能被辨别出其机器身份,那么称这台机器具有智能。这一简化使得图灵能够令人信服地说明“思考的机器”是可能的。论文中还回答了对这一假说的各种常见质疑。图灵测试是人工智能哲学方面第一个严肃的提案。

1952年,在一场BBC广播中,图灵谈到了一个新的具体想法:让计算机来冒充人。如果不足70%的人判对,也就是超过30%的裁判误以为在和自己说话的是人而非计算机,那就算作成功了。 [2]

1956年达特茅斯会议之前,英国研究者已经探索十几年的机器人工智能研究。比率俱乐部是一个非正式的英国控制论和电子产品研究团体,成员包括艾伦·麦席森·图灵。

1967年由英国哲学家费丽帕·弗特提出。铁轨上有五个小孩在玩,停用的岔轨上有一个小孩在玩,要把车转移到岔轨上压死一个孩子救下五个吗?这是一个非常典型的关于道德问题的直觉泵。

1980年约翰·塞尔在《心智、大脑和程序》一文中提到的中文屋子思想实验,对图灵测试发表了批评。

美国科学家兼慈善家休·罗布纳20世纪90年代初设立人工智能年度比赛,把图灵的设想付诸实践。比赛分为金、银、铜三等奖。

2014年6月8日,一台计算机(计算机尤金·古斯特曼并不是超级计算机,也不是电脑,而是一个聊天机器人,是一个电脑程序)成功让人类相信它是一个13岁的男孩,成为有史以来首台通过图灵测试的计算机。这被认为是人工智能发展的一个里程碑事件。 [3]

2015年11月,《Science》杂志封面刊登了一篇重磅研究:人工智能终于能像人类一样学习,并通过了图灵测试。测试的对象是一种AI系统,研究者分别进行了展示它未见过的书写系统(例如,藏文)中的一个字符例子,并让它写出同样的字符、创造相似字符等任务。结果表明这个系统能够迅速学会写陌生的文字,同时还能识别出非本质特征(也就是那些因书写造成的轻微变异),通过了图灵测试,这也是人工智能领域的一大进步。 [4]