停课两年

停课两年

李穗东

1966年6月初,当我们高一级从花县花山公社开门办学撤回来的时候,华南师院附中校园里已经贴了很多大字报。据说,起因是5月27日高三(2)班李重明同学贴出了一张批判学校一些制度和现象的大字报,引起支持与反对的大字报争论;6月2日《人民日报》发表评论员文章《欢呼北大的一张大字报》,使得我校大字报的批判指向了“资产阶级教育路线”。我们就是在这样的情况下回到学校的。 虽然我看过报纸,知道“北京”已经批判“三家村”,批判新编历史剧《海瑞罢官》,但是自己从没有经历过眼前的运动,校园里“硝烟弥漫”,大字报“唇枪舌剑”,一片“肃杀”的气氛。 很快,工作组进校,提出要恢复秩序,要“复课”,要求在有秩序的条件下开展文化大革命。记得要回到正轨的时候,我们高一6班也在五山公路对面小农场种上了蔬菜。当时不知道哪个班的地种了南方没有的小麦和棉花,可能做试验田吧。不过,来小农场劳动的同学日渐减少,最后,只有昭武和我(下图:2017年我俩合照)还是天天来提水淋菜。水是从地里一个小水塘提上来的。那段日子,天热得很,好久没有下雨,最后小水塘的水被我俩舀干了,塘底露出青墨色的淤泥。昭武发现好像有鱼,双手插进泥里一抓,抓出一条给我看,说是泥鳅,把它放进水桶里。我第一次认识泥鳅,看着昭武一次又一次“抓活的”。水桶里的捕获物有十几、二十条,怎么处理?考虑到不可能拿回宿舍煮吃,也无法带回家烹饪,最后昭武把泥鳅又倒回塘里。累了,我俩顾不得手脚沾满泥巴坐在水塘边休息,四周没有一个人影。初中的时候,小农场西面山岗有解放军一个探照灯的防空班,探照灯的镜面直径近2米。后来,这个防空班撤走了。

7月的一天上午,好像是全校吧,在大饭堂召开批判王屏山大会(王屏山,1948年——1951年在岭南大学物理系攻读研究生并任助教;1949年参加共产党领导的广州“地下学联”,1951年加入中国共产党,任岭南大学附中副主任;1952年任华南师院附中副校长兼团委书记,1958年起任华南师院附中校长、党支部书记)。当年,附中的大饭堂只摆饭桌,开大会的时候就把饭桌搬旁边集中,学生从课室带凳子来坐。这次批判大会,主席台上方挂着大横额,王校长就站在讲台的右边低头接受批判,会场上口号此起彼伏。我听上台的师生发言,主要是批判 “高考第一”、“白专道路”、“培养‘5分加绵羊’(我记得这时有的同学一改过去的循规蹈矩,进课室都不走门口,而是从窗口跳进来,显示其‘敢作敢为’)”的内容。我只参加过一次批判大会,后来听王校长的儿子王磊讲:父亲在“文革”期间被关进“牛棚”三年多,大小“批斗”100多场。1969年,王屏山校长恢复工作。1978年再次任华南师院附中校长、党支部书记,1979年后先后任华南师院党委常委、副书记和副院长、党委书记。1983年任广东省副省长。1988年任广东省政协副主席。1993年离休后任广东省教育促进会会长。其中,“拨乱反正”后恢复高考,王校长任广州师范学院筹办组组长。1978年,我考上了这所学院(我班同学考上广州师院的还有化学系的友泰、物理系的汉明、政史系的国永、生物系的任致,而1977年考上中文系的秀怡,则成了我的师姐)。 话又回到1966年的附中。自6月份以后,大字报的揭发批判主要对象包括学校贯彻的“资产阶级教育路线”、学校的“当权派”、“有问题”的教职工和进校的工作组(队)。据有关资料统计6月23日至25日三天,附中全校教师108人就有87个被贴了大字报,56个被扣上“反党反社会主义”的帽子(8月12日学校私设“‘牛鬼蛇神’劳改队”,前后“劳改”了27人)。这个时候,我也写了两张大字报,都是关于我们班主任陈老师的。其中一张批判她的“升学率第一”:我们初三5班正在复习备考升学试,一天,陈老师(时任我班的俄语教师)突然冲进教室,紧紧张张地对我们宣布,教育厅调整了政治课的复习范围,大家赶紧记一记……这就是不相信我们基础和实力,这就是应试导向!我的大字报虽然没有骂人,但是上纲上线,在那“怀疑一切、打倒一切”的群众运动中,肯定给陈老师造成巨大的心理压力。文革后想起,我深感内疚。当1989年我们与陈老师恢复联系后,我多次登门探望她,表示自己的心意(见下图)。陈老师见到我们总是满心高兴,就像从没有发生过不快的事情一样。当我离婚后情绪低落的时候,不知道从哪里得知情况的她又主动为我介绍对象。现在,每当我想到陈老师,总忘不了她对我的热情帮助!

8月上旬,北京的一幅对联“老子英雄儿好汉 老子反动儿混蛋”和横批“基本如此”传到我校,引起争论。根据共产党以往“有成份论,不唯成份论,重在政治表现”政策,我是不同意这幅对联的。11日,“附中红卫兵”成立(见下图)。12日晚上,一场关于“对联”的大辩论在运动场展开。发言的上主席台,正反两方数百人围在主席台下面。初三有同学回忆当时的情形:大辩论中赞成对联的多,反对的少,更有些激进的同学为了革命,为了进步,对自己已经成为革命对象的父母(走资派、学术权威、反动文人)心生怨恨,跳上台自称混蛋,竟获得全场一片掌声。主席台成了宣传血统论的讲坛。听到“鬼见愁”的发言,望着群情激昂的两派,想起自己父亲此时正被执信女中一些学生贴大字报,我的心情更加沉重。

血统论的盛行,使得原来因为“路线”、“观点”分歧的同学进一步分裂,甚至发生“红五类”(革命军人、革命干部、工人、贫农、下中农)子弟批斗出身“黑七类”(地主、富农、反革命、坏分子、右派、资本家、黑帮)同学的现象。我就看见过我们高一某班一些学生强逼方同学站在课桌上接受“批斗”。我也听说过有女生用军用皮带“抽”过某男生。那个时候,出身好的同学往往凭着“自来红”“盛气凌人”,而出身不好的同学在班里一般“抬不起头”。红卫兵的组织发展以“出身划线”,只有“红五类”子弟可以参加。昔日乒乓球友国光加入了“附中红卫兵”,看见我闷闷不乐,就安慰我:“穗东,你先参加红外围(指“红卫星”)吧。”这话虽然没有实现,这话在一些人看来好似笑话,但是,当时却使我在“心灰意冷”时感到一丝温暖。 考虑到自己出身不好,但还是能争取做一个“可以教育好的子女”,我就和同班的家健(下图:2013年家健参加中华英豪学校校庆)到学校斜对面的石牌村访贫问苦,接受贫下中农的教育。我俩找到一位生产队长,向他说明来意。这位年约四十多岁、强壮的男子汉微笑地对我俩说,可以啊!你们嚟到依度就唔使怕啦(你们来到这里就不用害怕啦)!他让我们天天跟他(有时是一位农民青年)到菜地劳动:淋菜、“车水”(通过水车将低处的水提到高地)、松土、割菜等等。真没有想到,他们对我们这样和蔼,使我在学校原来紧张的心情放松下来。要知道,附中有一段时间跟石牌村的关系不好,我们学生路过生产队的菜地时,农民会用泥块砸我们。

8月下旬开始,广州到处开展“破四旧,立四新”(即破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯,树立新思想、新文化、新风俗、新习惯。见下图)。附中另一个红卫兵组织——“南海红卫兵”(该组织反对血统论,因此吸引很多学生参加)去华侨新村“破四旧”,我也跟着去了。那时的华侨新村只有归国华侨的别墅,旧的、洋的、“封资修”的东西不少。在村里集合时,“南海红卫兵”的头头一再强调我们必须遵守三大纪律八项注意,要注意华侨政策,然后解散分组分头到几家“破四旧”。我跟的这个小组去的是时任副省长黄洁的住处。记得我们进屋后先向主人说明来意,说明我们只是清除“四旧”的东西,其它物品一概不动。然后逐个厅房检查有没有“封资修”的东西,搜到的物品就集中,让主人确认后我们登记带走。翻查过的书画报碟叠好,检查过的雕塑瓷具复原,搜查过的衣柜抽屉复位……。我们的行动还是比较讲政策的。当时听说有一个学生偷偷拿走几张邮票被发现,遭到开除。我们结束对黄洁家的“破四旧”后一段日子,报纸刊登了黄洁病故的讣告。看到这消息,我当时惊呆了——难道是被我们“破四旧”吓死的?后来才得知是一天晚上,某中学一帮初中的红卫兵拿着皮带、单车链条敲开黄洁的家门,抬手就抽人,吓得黄洁倒地不起……。

后来,我跟随一些“南海红卫兵”到附中对面暨南大学的男生宿舍“破四旧”,被拒进;又去位于瘦狗岭的华侨补校(即后来的暨南大学华文学院)男生宿舍,依然按照纪律要求地没收“封资修”的东西。我记得自己搜到上交了几个印有裸女的肥皂盒盖子。 在这段时间,离附中不是很远的广东罐头厂因为生产任务太重,派人来学校请求学生支援。响应毛主席“抓革命 促生产”的号召(见下图),我也报名参加了这次义务劳动。我们被分成上半夜和下半夜两个班,每天在附中——暨南大学——员村之间上下班。劳动是手工剥橙子皮,据说橙子已被“打腊”,比较容易剥皮。剥皮后的橙子肉制作水果罐头,所以整个车间充满了果香气味。我们的劳动没有定额,上下半夜之间还可享受一份“宵夜”。

1966年,我还参加了另外一次义务劳动。大约9月底,有教师贴出“大字报”,说高鹤县遭遇严重干旱,倡议师生报名前去支援抗旱。我没有犹豫地参加了。这次劳动的地点很远,我们先在大沙头坐船去沙坪,再到目的地雅瑶公社。在抗旱一线,我们的劳动主要是“车水”,分三班,24小时不停地“车水”。就是在这里,我学会了以前在电影里见到的脚踏水车操作。“披星戴月”地干了6天,突然接到通知,立即转移阵地,抗旱改为抗洪!我挺纳闷的:没有下雨怎么要抗洪?原来当地农民为了抗旱,在一处山沟筑坝拦截了小河,意图提高水位。没想到堤坝垒了大半,水位也随着堤坝提高,万一下雨水位迅速涨高,甚至漫过坝顶,水坝可能会崩塌,大水冲到下游就有淹田毁房的危险。这里的农民赶紧向县报告。县水利局一边批评他们擅自筑坝,一边要求马上调动劳动力来加高堤坝。就这样,我们调过来挑土,跟上涨的水位拼时间,抢速度,吃睡都在工地。 回到附中,红卫兵已开始大串联。后来,中央又号召徒步串联。大概是12月的下旬,我这个没有资格上京接受毛主席接见、也没有份到学校开证明乘火车的,加入了班里汉明、维振、“小高佬”等男同学的长征队徒步串联。先前我班已有同学组织了一支长征队在11月14日出发了。我们队的计划是从粤北进入江西,那里有中国共产党创建的第一个全国性红色政权、人民军队的诞生地和第一个革命根据地。为了路上防身,我到邮电学校的小工厂打磨了一把“匕首”(后来才发现硬度不够)。在这个小工厂里,有很多附中同学“捶捶打打”各种“家伙”。 由于出发得较迟,我们第一天只能在龙洞广东省林业学校对面的小山林露营。正当我们生火做饭的时候,一队当地的民兵赶过来,查问我们是干什么的?制止我们在树林里生火。第二天上路,遇见不少长征队,当然是北上的多。走了近一个小时,汉明说他的风湿病又犯了,一走就痛得厉害,决定退出长征队“打道回府”。在以后约一个月的徒步长征中,还时有事情发生。

我们一般每天步行8小时,时速5公里多。近一个月的总里程有800多公里。现在记得我们这支长征队的大概行程是:1966年12月25日出发——1967年1月1日至3日在博罗县黄山洞——1月4日至15日经过河源、和平县的热水、江西省的会昌——1月16日至23日在江西省的瑞金结束。途中,我们参观了华南地区最大的水电工程——新丰江水电站(见上图),翻越过粤北的近百里无人家的深山老林,欣赏到江西会昌的青山绿水。一路上,我们没有停下来看大字报,也没有进行毛泽东思想宣传,只是重要的地方才停留参观。其中一处就是学毛著名扬全国的石坝公社黄山洞大队(见下图):没有公路进山,只能沿着羊肠小道步行两天(据说参观的人多时,要走七天七夜)。我们正好在1967年新年除夕到达,然后听党支书田华贵介绍,参观村子和梯田,旁听社员的讲用……。当时我想,这里的“进出”真是“行路难”!平时村里生活的必需用品和产出的粮食全靠肩挑进出,现在这么多人来参观,给农民的运输带来多么沉重的负担。

我们在红都瑞金住了七天。参观了第一次全国苏维埃代表大会旧址(见下图)、红军烈士纪念塔、五角亭、苏维埃政府“九部一局”的旧址、红军检阅台、毛泽东旧居等;我听了讲解员讲述毛主席在瑞金和当地老百姓的感人故事后,把近十个故事(《红井》、《红军桥》、《要做人民的主心骨》、《我不能例外》等)全部抄在笔记本里,带回广州。这个时候,传来“井冈山发生脑膜炎”,新闻广播也提出落实中共中央、国务院《关于对大中学校师生进行短期军政训练的通知》,要求串联的师生返回学校参加军训。瑞金的红卫兵接待站开始组织各地来的师生离开。因此,我们决定结束长征,返回广州。

1967年1月24日,我们乘搭接待站安排的卡车经江西赣州来到广东的韶关,领取返广州的火车票。地处京广线的韶关,汇集了各地大量南下北上的串联师生。我见这一情形,就与家在韶关的泽增商量:出来一趟不容易,不如把我们回广州的车票跟北方学生交换,我们去北京(维振几个同学决定去上海)!不仅我俩的意见一拍即合,而且泽增还带上他在韶关工作的姐姐一块上京。我去韶关的党政机关看了一天大字报,泽增姐弟做好出发的准备。28日,我们三人拿着换来的票登上进京的火车。 抵达首都北京的时候,这里刚刚下过一场小雪。红卫兵接待站安排我们住在一间中学的教室。教室中间有个一直烧着取暖的煤炉子,长长的烟筒伸出屋外。公园的湖面结了厚厚的冰,年轻人“全副武装”地正在上面打冰球。这是我第一次目睹冰球比赛。在北京的8天,我去了北大和清华看大字报,去了天安门广场和八宝山瞻仰,也去了故宫、天坛、长城、地下宫殿和颐和园观赏,领略祖国首都的“博大精深”。一天,我们接到通知:中央领导将在先农坛体育场(见下图)接见外地来的师生。第二天上午,十几万上京串联的师生将体育场挤得爆满,口号声、语录声和兴奋的人们形成一片沸腾的海洋。当周恩来总理和一个穿着军装、稍胖的人出现在主席台上时,人们以为是毛主席来了,发出“毛主席万岁!”的冲天喊声,象重重浪涛一样轰然从周围多层看台上涌出,涌向主席台,致使会场大乱,无法继续开会。为了避免发生拥挤踩踏,总理和那稍胖的人赶紧退场。其实穿着军装、稍胖的人是陈毅外长。这是我唯一一次亲眼看见心目中最敬爱的周恩来总理和刚直不阿的陈毅元帅,这给我留下了难以磨灭的印象。

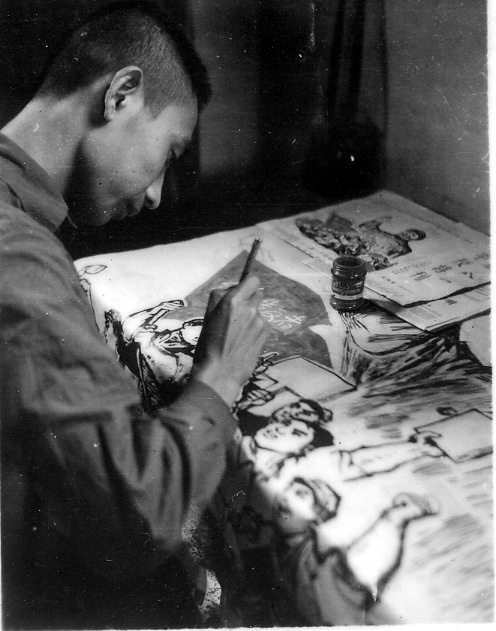

这段日子,中共中央、国务院再次要求串联红卫兵返回原地“就地闹革命”。2月8日我乘火车回广州。这一天,广州发生“造反派”冲击军区事件。9日,我在火车上度过1967年的春节。 2月19日中央、国务院又发出《关于中学无产阶级文化大革命的意见(供讨论和试行用)》,规定从3月1日起中学师生一律返校,一边上课,一边闹革命。附中的多数学生是回学校了,但只是“闹革命”,根本无法上课。3月14日军训团进校,也组织不了军训,因为学生要“杀向社会”。我记得自己参加过一次在暨南大学操场的批判赵紫阳大会。当时发言的主要是广州地区大专院校的“造反派”。赵紫阳低着头站在一边,对各种质问都应付式的回答“是”。 这时候,在广州的各行各业的群众组织已成立了几大“总部”;一些中学的红卫兵已将对学校“牛鬼蛇神”的打骂发展到社会上,出现了武斗。“红色恐怖”也使一些学生回家当“逍遥派”去了。 一天傍晚,我与一起从附中步行回家的昭武在区庄刚分手,突然4、5个中学生不知道从哪儿(附近是广东工学院)冲出来,一下把我给围住不让走,其中一人二话没说就夺走我的书包进行翻找。我用普通话喝了几声:“干什么?!你们要干什么?!”没有效果,我马上声称自己是华师附中的,追问对方是哪个学校的!我大声地说,我是华师附中范XX班的!我认识吴X!认识华实(华南师院实验学校)的周XX!当时,我搬出了3个当下运动中名声较大的人来“抛浪头”(拿出来吓唬人),尤其是后两人在东山区的中学中多人知晓。在我的书包里找不到任何派别的印刷品,这几个学生就放开我撤走了。真是好险啊!如果被他们抓走,我跟外界失去联系,就会叫天天不应,叫地地不灵了! 这以后,未戴过红袖章的我第一次参加所谓的“战斗队”——红旗411。411的成员包括我们高一6班几个同学、4班淳亮4个男生和几个初二级学生。我们的主要批判“党内最大的一小撮走资本主义道路当权派”和“揭发”对立派,写大字报和画宣传画(见下图)贴到广州市区,还半夜到大街上刷标语。

7月22日,江青在对河南省一派群众组织的代表讲话时,提出“文攻武卫”口号。23日,我听同学讲在中山纪念堂发生武斗。广州充满了火药味。后来,我随附中旗派去了两次“抢枪”,意图加强“武卫”。一次是到动物园正门的对面广州警备司令部,我们进去营房“一无所获”,战士们早把武器藏起来了。另一次是到石井的海军仓库,我们抢到的只有手榴弹,没有枪支。每人扛一箱手榴弹搬到船上后,再乘车离开。当时,自己受“伟大旗手”的蛊惑,错误地参与冲击解放军、抢夺弹药。 那时候,我把父亲的英国“来路”(意为进口)单车骑回学校(父亲被抓进“牛栏”,单车空置在家)。一天,我从外面回来发现自己放在床上(我睡下铺)的单车没了。尽管我与同房的同学已经很久没有对话了,但我这个“黑七类”子弟还是壮着胆发问:谁骑走了我的单车?结果是沉寂。我毫不客气地问我的“上铺”(他正躺着):“你看见谁拿走我的单车?”因为从床上搬单车下地,他没有可能不觉察的。他仍然一声不吭。平时有同学(包括此时属对立派的国光)借单车,我都会同意。可是这次没有人提出借用,而且车匙在我手上啊。另外,我生怕单车放在宿舍妨碍大家进出,已经搬上床放,应该没有得罪谁呀!直到一年后我上山下乡离开附中,父亲的单车都没有回来;几十年后我继续追问这事,还是没有人回答。同学之间变成这样,可悲啊! 两周后的一天,附中旗派要乘车去东较场参加一个大会。我跟着去,心想散会后可以就近回家(住执信路执信女中)。乘搭的卡车是旗派不知道从哪儿抢回来的,开车的是学校物理实验室的老师(后来听说他只在华师学了几小时驾驶),乘车有近30个学生。卡车飞快地驶到空军医院附近的转弯处,没有减速的急转令整部车倾侧,在同学们的惊叫声中翻到。幸亏被路边的木麻黄挡住,车子只翻了90°。当我在剧痛中睁开眼睛,四周是躺着呀呀叫的同学。幸好前面就是空军医院,受伤的同学被简单上药包扎后就“出院”了。我是左手臂严重擦伤,包扎后不敢回家,于是又返回学校。第四天的上午,我正坐在课室楼前面的台阶晒太阳,惊讶地看见我母亲从校门进来,不知道她怎么会来学校?糟糕!让她看到我左臂受伤……。 就在这段时间,广州先后发生了太古仓事件和攻打省总大楼。后来,中央连续发布有关不准抢夺解放军的武器装备、维护社会治安、按照系统实行大联合等一系列通知和文件。这时旗派总部要411派一个人到中华电影院广播站。于是我去了。一起做宣传的还有我校高三的一位男生和不记得哪间中学的两个女生。中华电影院(下图:拆除前的中华电影院)位于中山七路。我们来到之前,电影院已停业,工作人员都不来了。影院二楼墙外已经安装了一个高音喇叭,“直播间”就在二楼的放映室里。我们睡在电影院,吃饭到外面买;天一亮就广播,直到晚上8点才关机,时而粤语广播,时而播放语录歌和革命歌曲。广播的对象是附近的居民,内容包括批判走资派、促进大联合、“抓革命 促生产”等等,稿件都是来自报纸、小报、传单和自己撰写的。后来,我们还在电影院对面街墙壁的宣传栏出了一期墙报。这样投身到社会上的宣传不到一个月就结束,我们撤出锁门后把钥匙交回给电影院的人。

1968年初,附中革命委员会成立(下图:挂着革委会牌子的校门)。两派的一些红卫兵外出分别参加排练演出《红卫兵组歌》(后来改编为《红卫兵万岁》)和《红卫兵战歌》。这时候我回家当“逍遥派”,直到7月底“工宣队”进校,自己才回附中,参加“斗批改”和“复课闹革命”。我们高一6班开过一次批判会,批判同学Q欣为其“右派”母亲“翻案”。这个批判会对Q欣的心灵造成了难以愈合的伤害!

文革,虽然附中没有发生较大的武斗,但是,它不但在很多学生中造成伤痛,而且在教师与学生之间也制造了撕裂,有的至今难以弥合。我们年级的阮老师的妻子是“香港人”,文革中被抓入“牛栏”,成为非在职的“牛鬼蛇神”。她不堪受辱跳楼不死而跛了脚。自此,阮老师每年回华南师大聚会和捐资,也绝不回一墙之隔的附中。我读新六和新七时,华南师院外语系的蔡老师到我班开展俄语教学改革试验,悉心培养了几个“尖子”。1968年我们“毕业”后,其中一个“尖子”进厂后成为“工宣队员”进驻华南师院,对恩师蔡老师“不礼貌”,令蔡老师耿耿于怀。文革后,我们师生聚会,蔡老师心有怨气地“声明”:她来,我就不参加! 1968年11月,我们“毕业”了。我这个“黑七类”子弟被“放逐”到农村,离开了读书四年、停课两年的华南师院附中。

2018年8月18日